Чингиз Айтматов. Между языками и культурами

Феномен Билингва: слияние кыргызской души и русского слова

Один из лучших исследователей творчества Чингиза Айтматова, весьма оригинальный русский литературовед, культуролог и мыслитель Г.Гачев как-то раз писал, что автор «Белого парохода» и «И дольше века длится день» есть кентавр, некий мыслящий сфинкс. Ему же принадлежит фраза об образе Гульсары из «Прощай, Гульсары!», что знаменитый иноходец, ставший центральным образом в повести, есть Человекоконь. Эту же мысль по-своему продолжил русский критик Л. Анненский, назвав свою статью об Айтматове «Скачки Кентавра». Так сложился имидж - ни на кого не похожий, уникальный имидж - кыргызского писателя, который свой творческий путь начал на русском («Газетчик Дзюйо», 1952), потом переходил на кыргызский.

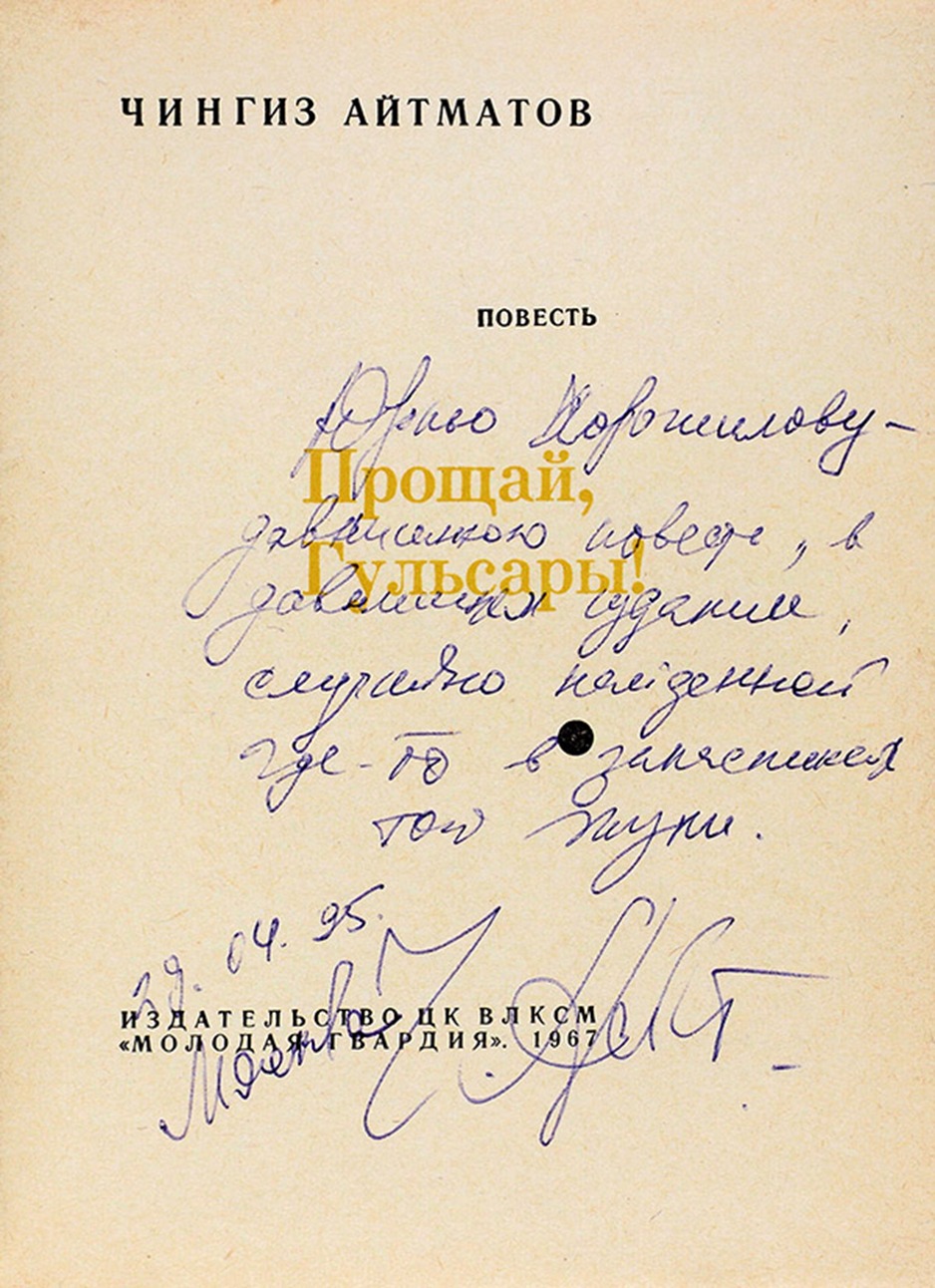

Все повести, вошедшие в культовый сборник «Повести гор и степей» (1963), написал на своем родном кыргызском языке. Но дело заключается в том, что после повести «Прощай, Гульсары!» (1967) он почти полностью перешел на русский язык, и это стало фактом не только кыргызской, но и русской литературы. Поэтому рассуждать о творчестве Ч.Айтматова задача не из простых, ибо речь идет о писателе с двойным художественным мышлением, о художнике, одинаково принадлежащем и русской словесности с ее богатейшими традициями, как культурными, так и литературными, и т. д.

В то же время мы речь ведем о писателе, который как раз наиболее кыргызский писатель, наиболее органический национальный художник, несмотря на факт его писательского языка, культурной, этнической принадлежности. Судьба Чингиза Айтматова сложилась так, что его личность, его писательский дар сформировались на стыке культур и языков. Во-первых, он все-таки был гражданином СССР, этой огромной конфедерации народов. Еще с детства научился русскому языку, часть школьных лет прошла не где-нибудь, а в самой Москве. Угодно было судьбе, что он даже играл со своими сверстниками во дворе Союза советских писателей, там, где до сих пор стоит памятник Льву Толстому. Позже он вспоминал, что они с отцом ходили даже на похороны Максима Горького.

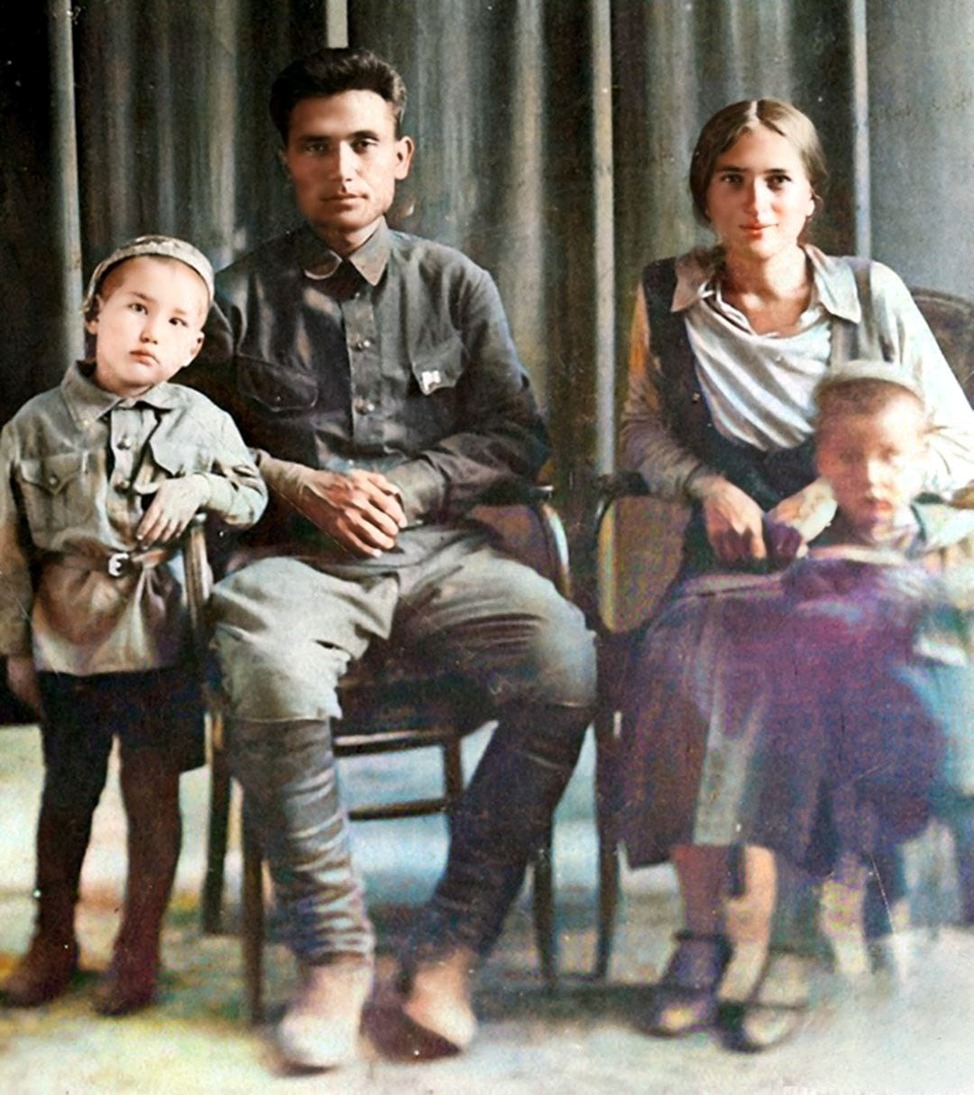

Торекул и Нагима Айтматовы со своими сыновьями Чингизом (слева) и Ильгизом. Город Ош, 1934 год.

Но эта же судьба вдруг перебросила его в самую настоящую кыргызскую глубинку, где он наслушался родному кыргызскому языку, настоящей народной речи. Главное, именно в эти годы он приобщился к «Манасу», к великому народному эпосу кыргызов. При всем этом примечательно то, что Айтматов свою первую пробу пера - рассказ «Газетчик Дзюйо» - написал и опубликовал на русском языке. А в середине 50-х несколько своих рассказов написал на кыргызском. И сразу был замечен критикой того периода. «Повести гор и степей», удостоенные Ленинской премии, он сначала написал на кыргызском, но потом либо сам, либо в сотрудничестве с опытными переводчиками озвучил на русском языке. Его «русский период» начался с «Прощай, Гульсары!». Позже несколько раз написал короткие рассказы и отдельные статьи на кыргызском, но по-настоящему он так и не вернулся к написанию своих текстов на своем родном.

Вот так и он стал писателем между двумя языками, человеком двойной культуры, художником слова как русского, так и кыргызского языков. Трудно переоценить огромный личный вклад, внесенный автором «Джамили» в дело популяризации русского языка в глазах кыргызской общественности. То, что он творил на русском языке, и достиг такого уровня мастерства и широчайшего признания, стало самой громкой и эффективной рекламой в пользу изучения этого языка. И изучали. Язык Пушкина и Толстого, Чехова и Маяковского фактически становился вторым, если не главным, рабочим языком не только у нас, в Кыргызстане, но и во всем большом Союзе.

Самым непосредственным результатом этого стал массовый переход кыргызов на русский язык при чтении произведений не только самой русской литературы, но и всей западной, мировой. Но в этом, во многом неизбежном, процессе были и свои плюсы и минусы. Та неравная конкуренция, с которой столкнулся кыргызский язык в 50-70-е годы привела к тому, что язык Токтогула и Арстанбека, Сыдыкбекова и Осмонова волей-неволей отодвигался на второй план. И всему причиной были огромные возможности, которые предоставлял русский язык, как язык межнационального общения, как язык мировой литературы, большой русской культуры, науки и информации. В целом же этот процесс положительно сказался на развитии кыргызского общества в целом, динамизировал внутренние, имманентные процессы культуры, в решающей степени способствовал выравниванию общего уровня образования, интеллектуального потенциала.

Вместе с тем, именно боязнь всеобщей русификации привела к тому, что сам же Ч.Айтматов одним из первых поднял тревогу и заговорил о проблемах национальных языков, об их развитии, значимости. Впоследствии это вылилось в целое интеллектуальное движение во всем Советском Союзе, оживило охранительные процессы, помогло улучшить необходимую инфраструктуру для сохранения и нормального функционирования национальных языков и литератур. Двуязычие или билингвизм в такой многонациональной стране, как СССР, был явлением практически неизбежным, но это означало также, в каких неравных условиях конкуренции оказались языки советских народов по сравнению с русским языком, преимущества которого были очевидны со всех точек зрения. К тому же на его популяризацию была направлена вся мощь государственной пропагандистской машины, все рычаги идеологии. Именно это и вызвало к жизни обратные, центробежные тенденции, иные чувства и тревоги, близкие к национализму. Можно сказать, что именно эти сложные процессы, которые мы называем полифуркацией, и подготовили благодатную идейно-психологическую почву для суверенизации советских республик, к фактическому распаду Советского Союза в 1991 году.

Русский язык как двигатель прогресса и источник культурного обогащения

Сейчас в Кыргызстане много спорят о языковой политике, но двуязычие, кыргызско-русское, и культурная открытость - это тот путь и та модель, которые нам завещал великий Айтматов. Это уже наша История, наша историческая Судьба, наша реальность, та дорога, которая привела нас к сегодняшнему дню. Эта дорога и привела нас к тому периоду, который считается периодом нашего национального возрождения, нашего культурно-духовного ренессанса, который столь многим обязан именно Чингизу Айтматову, его двуязычному поколению.

Да, Айтматов с детства вырос двуязычным, и это обстоятельство многое решило в его жизни и творческой судьбе. Кыргызский язык был дан ему с молоком матери, а русский он приобрел в школе, в период жизни в Москве, а потом, в годы учебы Джамбульском техникуме, в Сельскохозяйственном институте во Фрунзе. Русский язык Айтматова очень своеобразный, гибкий, сочный, колоритный, потому что он мыслил на двух языках, и оба они были для него как бы родными и абсолютно органичными.

Русский язык ему помог и в детстве, в военные годы, но особенно, в писательском творчестве. Если бы не русский его язык, неизвестно, как сложилась бы его писательская судьба вообще. Как его школьный русский помог ему проявить себя еще в детстве, в пятилетнем возрасте, заработать первый свой «гонорар», писатель рассказывал непременно с чувством гордости и удовлетворения. Особенно забавен эпизод, когда он помог своим односельчанам объяснить причину гибели колхозного коня уполномоченному ветеринару из районного центра. А уполномоченный оказался русским человеком и никто не мог ему объяснить, из-за чего сдохло это колхозное животное. Замученные односельчане отчаянно искали того, кто бы мог переводить их кыргызский русскому представителю района, но никого, кроме маленького Чингиза, в округе не было. И он все-таки сумел выполнить их просьбу. «Я застеснялся, испугался, вырвался и убежал к бабушке в юрту. За мной вся гурьба друзей, снедаемая любопытством. Через некоторое время снова приходит тот человек, жалуется на меня. Бабушка всегда была ласкова, а в этот раз строго нахмурилась.

«Ты почему не хочешь разговаривать с приезжим, тебя ведь просят большие люди, разве ты не знаешь русского языка?» Я молчал. За юртой притаились ребята, ожидая, что будет. «Ты что, стыдишься говорить по-русски, или ты стыдишься своего языка? Все языки богом даны, пошли». Она взяла меня за руку и повела. Ребята снова за нами. В юрте, где в честь гостя уже варилась свежая баранина, было полно народу. Пили кумыс. Приезжий ветеринар сидел вместе с аксакалами. Он поманил меня, улыбаясь: «Заходи, мальчик, иди сюда. Как тебя звать?» Я тихо пробормотал. Он погладил меня: «Спроси у них, почему этот жеребец погиб». И достал бумагу для записи. Все стихли в ожидании, а я замкнулся и никак не могу выдавить ни слова. Бабушка сидела сконфуженная. Тогда меня взял к себе на колени старик, наш родственник. Он прижал меня к себе и сказал на ухо доверительно и очень серьезно: «Этот человек знает твоего отца. Что же он скажет ему о нас, скажет, каким плохим растет у киргизов его сын!» И потом громко объявил: «Сейчас он будет говорить. Скажи нашему гостю, что это место называется Уу-Саз». «Дядя, - робко начал я. - Это место называется Уу-Саз, ядовитый луг». И потом осмелел, видя, как радовались бабушка и этот приезжий человек, и все кто был в юрте. И на всю жизнь запомнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на обоих языках. Жеребец, оказывается, отравился ядовитой травой. На вопрос, почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщики объяснили, что местные лошади не трогают эту траву, они знают, что она несъедобная. Так я все перевел. Приезжий похвалил меня, аксакалы дали целый кусок вареного мяса, горячего, душистого, я выскочил из юрты с торжествующим видом».

Да, именно русский язык Айтматову решительно помог обрести всесоюзную известность, а может и спас, в то же время определил его уникальное место в русской и кыргызской культуре и литературе. Поэтому русский философ хорошо сказал, называя Айтматова «билингва-кентавром». Бесспорно, Чингиз Торекулович является писателем русскоязычным, хотя и начинал и утвердился как прекрасный мастер кыргызского языка. Но самое удивительное в его творческой натуре то, что, самовыражаясь на русском, он, тем не менее, оставался художником сугубо национальным. Это очень редкое явление даже в мировой литературе, но это так.

Мне представляется, что одинаковая принадлежность Айтматова и русской, и кыргызской культуре только подчеркивает уникальность его таланта и еще раз напоминает нам, что он своим творческим возвышением и даже уходом из этого мира целиком был связан с той супердержавой по имени Советский Союз, просуществовавшей всего 73 года. Перечитывая его произведения, нетрудно убедиться, как сильно повлияли на него русские просторы, как говорят, моря и океаны, от Охотского моря до Финского залива, от рыбаков Дальнего Востока до советских космонавтов. Поэтому так естественно выглядело появление в его книгах русских людей, особенно русских интеллигентов. Железная дорога, океанские волны, космодром, кони и верблюды, степи и горы, белоснежные ледники и Иссык-Куль - вот узнаваемые символы айтматовского художественного мира, его смысловые коды и литературная семиосфера.

Несмотря на свое непростое отношение к советской политической системе, распад СССР он воспринял очень болезненно. Он очень долго переживал эту нашу общую драму. Последним причалом его жизненного пути была кыргызская государственность; ее проблемы и трудности им воспринимались как нечто личное, собственное. Важно то, что он верил, что наша государственность все же состоится и мы не потеряем ее из-за наших взаимных политических дрязг.

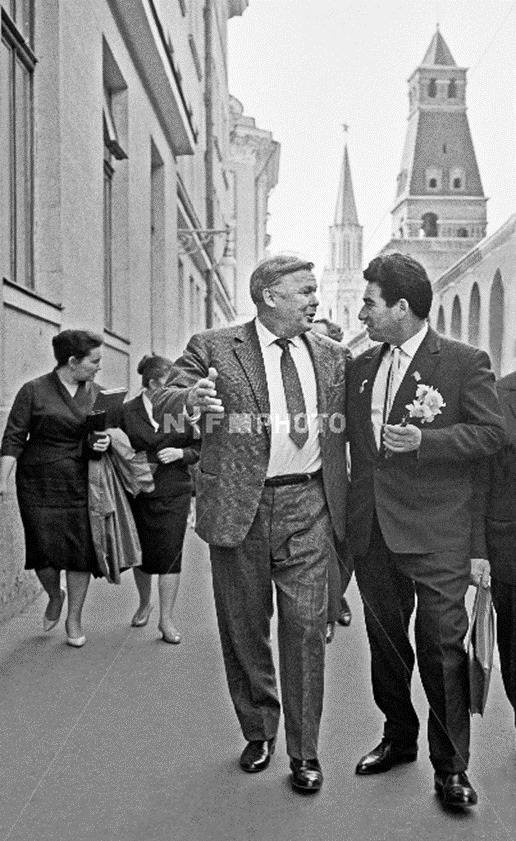

Чингиз Айтматов и советский поэт Александр Твардовский

В заключение хочется сказать о его последней книге, которая называется «Когда падают горы» (Вечная невеста). Это была его прощальная книга, книга неких итогов, но очень неутешительных, даже суровых философских заключений. Во-первых, Айтматов в ней, в этой своей последней книге, простился и с веком своим, который так или иначе оставил свой глубокий отпечаток в судьбе, на его знаменитых произведениях. «Падающие горы» была метафорой, столь точно отражающей гибель большой советской страны, поиском утраченного времени, а в гибели основного героя, Арсена Саманчина, в судьбе которой легко узнаваема линия жизни самого Айтматова, угадывалось трагическое предощущение близкого конца.

Получилось так, что писатель оплакивал гибель своего прототипа на страницах своего последнего романа, а спустя полгода, в 2008 году, мы прощались с ним самим.

Чингиз Айтматов и дагестанский поэт Расул Гамзатов

Знание языков, по общему мнению, всегда способствует динамизации интеллектуальной жизни, ускоряет диалоговые процессы в культуре, приводит к интенсивному обновлению национального культурного ландшафта. Оказалось, что иноязычное слово, усвоенное близко - дополнительный понятийный инструмент для экспликации мысли, лучший ресурс, обильно подпитывающий человеческий интеллект, а также поле для альтернативного выбора. Поэтому не будет преувеличением сказать, что языки для его обладателя, как хорошее снаряжение для скалолаза - ему ничего не стоит одолевать самые трудные переходы и зияющие высоты на кручах, ибо для этого у него под рукой есть все необходимое.

Не для того вставляют в текст латынь (например, латинскую поговорку), чтобы показать свою начитанность, как думают иные, а очень часто точнее сказать или глубже выразить мысль бывает сложнее. Ибо именно в словах застывает яркая, законченная мысль, как в выразительной скульптуре схватывается стремительное движение тела. Вообще именно языки обладают наибольшей культурной энергопроводимостью. Яркий исторический пример тому - Россия первой половины ХIХ века, когда почти все продвинутые русские «говорили и думали по-французски», как заметил Толстой, но это не привело к ущербности, а наоборот, к расцвету самой русской культуры. Немало примеров можно приводить в подтверждение другого тезиса - как дополнительный язык (или языки) изнутри обогащает оригинальную литературу и национальное образное мышление. Почти все наиболее внимательные исследователи Пушкина заметили, что его знание языка Беранже и трубадуров весьма продуктивно сказалось в его литературе.

Памятник Чингизу Айтматову и казахстанскому поэту Мухтару Шаханову

Не приходится говорить о том же на примере Тургенева, для которого французский был почти как родной; о Тютчеве, в совершенстве писавшем стихи и на немецком; о Лермонтове, о Толстом. Особо следовало бы говорить о Набокове, англоязычном мастере слова, ставшем именно поэтому одним лучших стилистов русского языка. Есть блестящие примеры Джозефа Конрада, поляка, ставшего классиком английской литературы, Садриддина Айни, классика как таджикской, так и узбекской литератур, наконец, об Айтматове, огромном явлении, выросшем на стыке культур, на переплетении языков и цивилизаций.

Много сказано о феномене так называемых новописьменных литератур народов бывшего Союза, которые примерно за одну человеческую жизнь своей истории прошли, и это доказано научно, путь от азбуки письменной культуры до явлений литературы мирового порядка. Но столь же мало исследован другой аспект, имеющий отношение к тому, как национальное слово «набухало» содержательно, наполнялось новым смыслом и стремительно обогащалось оттенками, образно-выразительным инструментарием и ассоциативным рядом, «заряжаясь» в процессе тесного контакта и взаимопроникновения с другими языками. Тут речь не только о роли русского языка, действительно ставшего мостом между народами и культурами в бывшем Союзе, но и о самом русском языке и литературе, испытавшим огромное внутреннее напряжение и входившим в фазу так называемой «большой парадигмы».

Ныне мы живем в эпоху, когда многие вещи и ценности подвергнуты жесточайшему испытанию. Это эпоха-тест. Для литературы и языковой жизни в том числе. Но, несмотря ни на что, современные кыргызы сохранили (или сильно пытаются сохранить) свой дополнительный русский язык. Но жизнь требует большего - нужно идти дальше. В наш обиход и языковой быт упорно лезут другие языки, языки бизнеса, информации, науки. В то же время приходится делать и параллельный шаг вперед, наполняя кыргызский язык функционально и культурно, ибо вопрос крайне чувствительный и политически, и духовно.

Поэтому вопрос заключается в одном: не терять освоенные языковые территории и культурные пространства и не дать языковой жизни оскудеть. Важно понимать, что в том поразительном культурно-образовательном, духовном и политическом возрождении кыргызов ХХ века значительную роль сыграла наша столь же стремительная языковая экспансия. В наших национальных интересах не сбиться с этого пути, правильно и точно оценить уроки прошлого, и уверенней двигаться дальше. Ибо только так мы сможем дальше развивать свой собственный язык, кыргызский, помочь ему пройти через нынешний жесткий тест, именуемый глобализацией, всемирной паутиной и медийным пространством.

Поэтому русский язык для нас был и должен оставаться важнейшим национальным интеллектуальным ресурсным проектом, который надо беречь и наполнять новыми формами и содержанием. Вместе с тем, этот проект надо по возможности держать подальше от политики и геополитики. Нужно всегда помнить: этот проект может пасть жертвой совершенно неязыковых обстоятельств, как только он в чьих-то нечистых руках и недобрых помыслах станет инструментом для политического давления или вмешательства. Это будет худший день для данного проекта, столь много сделавшего для нашей литературы и культуры. Но пока есть твердая надежда, что этого никогда не произойдет и никто это и не допустит.